導入事例:慶應義塾 様

2017年度の勤怠打刻収集端末リプレースの検討に際して、PDC-300EXを評価導入いただくと共に、矢上キャンパスにて先行導入をいただきました。

慶應義塾大学様(慶応大学様)

慶應義塾様は1858年、福澤諭吉が江戸に開いた蘭学塾から始まりました。

創立から150年を超え、現在は小学校から大学・大学院までを擁する、日本で最も長い歴史を持つ総合学塾として幾多の人材を輩出しています。

2017年度の勤怠打刻収集端末リプレースの検討に際して、PDC-300EXを評価導入いただくと共に、矢上キャンパスにて先行導入をいただいております。

評価のポイントや運用状況など、主幹となった職員様にお話を伺いました。

https://www.keio.ac.jp/ja/

三田キャンパス

所在地:〒108-8345

東京都港区三田2-15-45

矢上キャンパス

所在地:〒223-8522

神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1

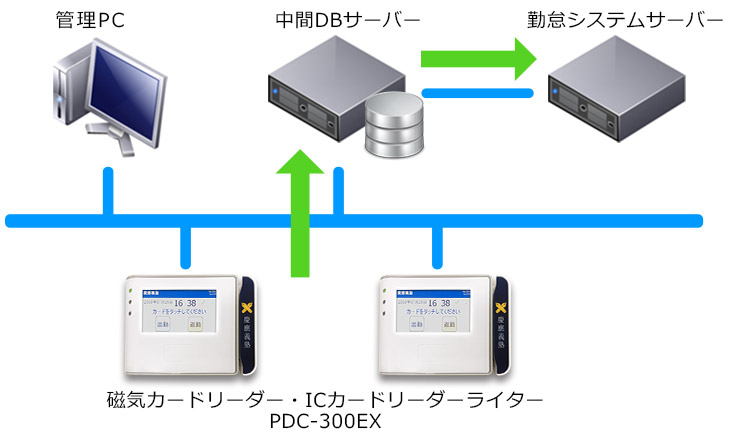

今回導入いただいた製品・システム

磁気カードリーダー・ICカードリーダーライター PDC-300シリーズ

既存カードをそのままご利用いただける、磁気&ICカードの併用運用可能なハイブリット端末です。あらゆる設置環境に配慮した製品仕様は、手軽なモバイル運用や壁掛け運用でのネットワーク一括構築に対応します。

勤怠管理システム (カスタマイズ対応)

PDC-300シリーズを利用してIC(FeliCa,MIFARE,I-Code)や磁気の付いた社員証や職員証、交通系ICカードのID情報と打刻時間、出勤区分を出退勤データとして収集。収集したデータは、見慣れたタイムカードのイメージでExcelデータとして出力しますので、勤怠集計や給与ソフトへの取り込みが容易に行なえます。

導入に際して

アプリケーション設定の柔軟性がポイント

― リプレース、評価のきっかけは既存カードリーダーの老朽化であったと伺っています。

ITC本部における評価のご感想、ポイントなど率直にお伺いします。

取材にご協力いただいた教職員様

ITC本部 事務長 金子 康樹 様(左)

理工学ITC 事務長 浅見 健次 様(右)

金子事務長:既存運用中のカードリーダーは既に生産中止となっており、新たなカードリーダーの選定をしておりました。

評価のポイントとして、本学で使用している規格のICカードから教職員番号が読み取れることは当然として、アプリケーション機能にも着目していました。

具体的には、運用方法にあわせて管理ツールでボタン表示数を変更できるなど、ユーザー側で設定の柔軟性を持たせてある点は使いやすそう、と感じました。

他社との比較で差があったのもアプリケーション面です。加えて、全体ではまとまった台数が必要となる為、カスタマイズ費やライセンス費が肥大化しないような提案であったことも重要です。

また、本学が要望したデータ送信機能の強化に対しても、迅速に提案対応いただけたこともポイントとなっております。

矢上キャンパスにおける運用状況

帳簿での運用からIC職員証での打刻運用へシフト

設置箇所は動線を意識して事前検討

― 2017年11月から本格的に運用開始されていますが、導入によって運用などがどう変わったのか、改めてお聞かせ下さい。

浅見事務長:矢上キャンパスにおいては、他キャンパスのように勤怠打刻用のカードリーダーは設置されておらず、臨時職員は月次の勤務表提出、派遣職員は帳簿への出退勤時刻の記入で運用していました。

受付は事務室総務課の1箇所のみでしたので、時間帯によって渋滞することもあったようです。

学内の勤怠管理システムの更改に伴ってICカード教職員証の準備も整い、一部の臨時職員について勤怠管理をICカード教職員証で打刻する運用へ切り替えましたが、大きなトラブルや混乱なく各職員に運用が浸透しつつあります。また、カードリーダーの設置箇所については、職員の動線に配慮することで、特定箇所に集中することなく分散できているようです。

― 実際運用してみて感じたことなどあればお伺いできますか。

浅見事務長:勤怠受付区分「出勤」「退勤」ボタンのデフォルト選択状態については、現在15時で自動的に切り替わるようにしていますが、導入当初は受付区分を誤って打刻しまうケースがあったようです。機器ごとに設定を変更するなど柔軟な対応が可能なので、多様化する勤務形態に合わせた運用に繋がればと考えています。

今後の展望

運用対象範囲の拡大

出席管理における活用の可能性

―既に他キャンパスでの導入を推進いただいておりますが、今後の展望についてお聞かせ下さい。

各キャンパスに残っているカードリーダーのリプレースとあわせ、運用対象範囲の拡大が直近のテーマとなります。

今回の矢上キャンパスでの導入においても、想定していた臨時職員すべての勤怠打刻管理をICカードリーダーで運用するところまでは実現できておりません。今後の他キャンパスへの展開と合わせて、運用範囲の拡大が考えられるところです。

帳簿管理からの運用シフトによって、業務削減効果だけでなく、正確な打刻を記録することでコンプライアンス上も望ましいと考えます。

現在は勤怠管理としての活用がメインでありますが、セミナーや会議など、学内のイベントの出席管理用途として活用することを計画しています。

具体的には信濃町キャンパスにおける、研究者に義務付けられている倫理講習の出席管理用途としての試験運用を計画中です。

将来的には出席管理用途での横展開の可能性もあります。